はじめに

手話は主に聴覚障害を持つ人たちの生活の中から生み出された、独自の言語です。

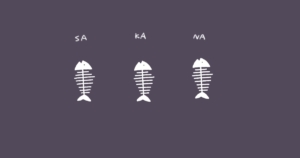

手と体の動きを組み合わせて単語を表現し、

それらをつなげて文章にすることで、コミュニケーションを図ります。

こうした動きには限りがあるため、

同じ表現方法でも表情・口形・位置・方向などで、

より細かい意味合いを持たせます。

ここでは手話誕生の歴史と、日本手話と日本語対応手話について紹介します。

手話の文化と歴史

まずは手話誕生から今日に至る歴史を、簡単になぞってみましょう。

「言語を習得するには話し言葉を耳で聞くしかない」

とされていた遠い昔、聴覚障害者は社会から排除されていました。

「言語を使えない以上、社会生活を営むことはできない」

との考え方が世の中に定着していたのが、その理由でした。

その後、聴覚障害者のために、

正式な手話が初めて考案されたのは、16世紀のこと。

考案者はベネディクトのスペイン人修道士、

ペドロ・ポンセ・デ・レオンとされています。

それまで、ベネディクト会の修道院では、

日課の沈黙の時間に手話のような動きを用いることで、

無言のメッセージを伝えていました。

そのほかにも、身振り手振りでのコミュニケーションは、

その前から当然のように、さまざまな場面で試みられていたようです。

たとえばアメリカ先住民は、

異なる言語を用いるヨーロッパ人との交易に際し、

手のジェスチャーを用いていたと伝えられています。

自らの修道院で使われていたコミュニケーション方法に、

ヒントを得た、ポンセ・デ・レオンは、

聴覚障害を持つ人に意思疎通の手段を教える方法を考え出しました。

これが今日世界中で使われている、手話の原型となったといわれています。

世界各国の言語はそれぞれ、

文法はもとより、人々の感性も異なります。

それぞれの母国語により合致した手話が、

ここから時間をかけて確立されていきました。

今回ここで取り上げる、「日本手話」「日本語対応手話」も同様です。

ちなみに日本で手話が誕生したのは、1878(明治11)年。

京都に全国初のろう学校が設立され、

ここで日本手話が用いられ始めたとされています。

日本手話(japanese sign language:JSL)とは?

日本手話とは、主にろう者など、

子どもの頃から手話に親しんできた人が使っている、

いわば「伝統的手話」「手話らしい手話」というイメージの、

手話によるコミュニケーション方法です。

日本手話は日本語と文法が異なるため、

日本語を喋りながら手話でも喋るのは困難とされています。

★日本手話の主な特徴

- 日本語の文法や構成とは異なる独自の文法を持つ、別の独立した言語の側面が強い

- 総語彙数は4,000~5,000語とされている

- 位置関係・動き・大きさ・速度・視線・表情を含め、かなり複雑な内容の伝達も可能

ろう者は幼少期から自然言語として日本手話を学んできた背景もあり、

「母国語=日本手話」と考える傾向がみられます。

このことから日本手話を母国語とするろう者は、

日本手話と後述する日本語対応手話を、

相手や場面に応じて使い分けたり、併用したりすることが可能です。

日本語対応手話(manually coded japanese:MCJ)とは?

日本語対応手話とは、

先述の日本手話の手話単語と共通する単語表現を、

日本語の語順のまま用いて表現する、コミュニケーション方法です。

もう少し分かりやすく言うと、

日本語を喋りながら手話でも話せる体系となっているのが、

日本語対応手話になります。

★日本語対応手話の主な特徴

- 日本語に手話単語を1語1語合わせて考案された

- 日本語の文章に合わせて手話の単語を並べるため、初心者でも理解しやすい

- 手話単語が存在しない表現は50音を1文字ずつ指で示す指文字を用いる、口を一緒に動かして伝えるなど、未経験者にとってハードルが低い

手話のネイティブといえる人たちが使う日本手話は、

これから手話を学ぶ人たちにとって、完全なる別言語であり、ハードルの高さが否めません。

初心者でも理解しやすいように、日本語の文法をそのまま手話表現に用いられるよう、

アレンジを施したのが日本語対応手話というイメージです。

まとめ

最後に、「日本手話」と「日本語対応手話」の違いを、

具体的な例をあげることで、今一度確かめておきましょう。

一番の違いは「文法」です。

日本語の文法にそのまま沿った日本語対応手話に対し、

日本手話は日本語とは全く異なる独自の文法に基づいています。

といっても、あまりピンとこないかもしれません。

具体例を挙げますね。

目の前の人に対し、

「あなたはどんな仕事をされていますか?」と、

「日本手話」「日本語対応手話」それぞれを用いてたずねてみましょう。

・日本語対応手話の場合

日本語対応手話は日本語を手話で表現するので、

「あなた」+「何」+「仕事」+「ですか?」の順番で表現します。

実際に声を発するよりも、多少時間を要してしまうかと思われます。

・日本手話

まずは「私はこれからアナタに質問をします」と、目線や表情で伝えます。

手で表現するのは「仕事」だけです。

時間にして1秒で、この質問を相手に投げかけることができます。

日本手話にあって日本語対応手話には存在しない表現方法や、

その逆もありますが、単語はほとんど同じ表現です。

ベースが日本語である日本語対応手話は、

日本語習得後に聞こえなくなった中途失聴の人や、

少しは聞こえる難聴の人に、多く使われているとされています。

対して日本語の文法とは全く異なる日本手話は、

生まれつき聞こえない人や、幼少時に聞こえなくなった人に、

多く使われていると思われます。

ただし手話を必要とするすべての人が、この限りではありません。

聴者である筆者も手話の勉強をしていますが、

主に日本手話をベースに勉強しています。

とはいっても、やはり日本語が第一母国語である著者は、

日本語対応手話のほうがわかりやすい部分もあります。

そういった場合、日本手話と日本語対応手話を交えて話すことも多いです。

そして、日本手話と日本語対応手話を混合させながら話す人は、

障害の有無に関係なく、それなりに多くいらっしゃいます。

もし、今から手話の勉強をするのであれば、

まずは「日本手話」から、というのをおススメしますが、

なんとなく手話に触れてみたい、ということでしたら、

あまり深く考えず、ゆるく手話を楽しんでみてください。

手話歌の作成も楽しいですよ♪

著者もいくつか手話歌を作ってYoutubeにアップしているので、

ぜひご覧ください(*´ω`*)

コメント